La mort subite touche entre 20 000 et 50 000 personnes chaque année en France, principalement chez les hommes de 50 à 60 ans. Parmi les arrêts cardiorespiratoires extrahospitaliers non traumatiques, 80 % présentent une fibrillation ventriculaire, souvent causée par une tachycardie ventriculaire dégénérative. Le pronostic de ces arrêts cardiaques dépend largement de la rapidité de la réanimation, notamment de la défibrillation précoce.

L’histoire des défibrillateurs, de leurs premières découvertes aux technologies modernes, a profondément amélioré les chances de survie. Grâce aux avancées scientifiques et à l’innovation des dispositifs automatisés, la défibrillation précoce est désormais essentielle dans la gestion des arrêts cardiaques.

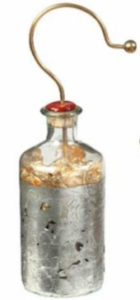

La découverte du condensateur et des premiers chocs électriques

En 1745, le premier condensateur capable de stocker de l’énergie électrique dans un récipient en verre a été découvert, Il a été appelé la bouteille de Leyde.

Les premières expériences électriques sur les animaux

La première approche scientifique enregistrée avec l’utilisation de chocs électriques était celle du vétérinaire danois Peter Abildgaard en 1775. Il découvre qu’en délivrant une charge électrique au niveau de la tête de la poule, pouvaient rendre l’animal sans vie, mais des chocs ultérieurs délivrés sur la poitrine pouvaient ranimer le cœur.

En 1781, Luigi Galvani fut le premier à décrire le lien entre l’électricité et sa présence dans les systèmes biologiques.

L’électricité pour réanimer les victimes en état de mort apparente

En 1788, l’utilisation de l’électricité pour réanimer les morts a été décrite pour la première fois par Charles Kite dans “An Essay on the Recovery of the Apparently Dead”, sans en comprendre le fonctionnement réel. Suite à une noyade, le chirurgien anglais sauve un enfant de 3 ans en administrant un choc électrique à travers la poitrine grâce à un générateur électrique.

Premiers essais de réanimation

En 1792, le scientifique britannique James Curry a publié une revue de cas de réanimation et a recommandé que « des chocs modérés soient administrés à travers la poitrine dans différentes directions afin, si possible, de réveiller le cœur pour qu’il agisse. »

En 1802, suite à la réussite de plusieurs tentatives, la Royal Humane Society d’Angleterre à publie un article louant le potentiel de la réanimation électrique.

Les premières observations sur l’arythmie et la naissance de la fibrillation

En 1849, Ludwig et Hoffa décrient pour la première fois l’arythmie c’est à dire l’action anarchique des ventricules exposés au courant électrique.

La théorie sur la survenue de la fibrillation ventriculaire était expliquée par la génération et d’une conduction anormale au sein du réseau neuronal c’est-à-dire qu’elle était d’origine neurogène.

Une nouvelle théorie voit le jour avec, un neurophysiologiste français, Edme Vulpian, invente le terme de fibrillation et suggère que le cœur lui-même était responsable de l’origine et du maintien de ce rythme irrégulier qui entraîne un désordre mécanique.

Le lien entre la fibrillation ventriculaire et la mort subite

En 1889, en Écosse, John McWilliam d’Aberdeen suggère que la FV est le mécanisme de la mort subite chez l’homme, et non l’arrêt cardiaque .

Deux médecins, Jean-Louis Prevost, un ancien stagiaire de Vulpian, et Frédéric Battelli, confirment qu’une petite quantité d’électricité délivrée à travers la poitrine peut induire une FV. Ils proposent la théorie dite de l’incapacitation. Par conséquent, le massage direct du cœur a été suggéré pour soutenir la circulation jusqu’à ce que la fonction électromécanique du cœur soit restaurée. Cette méthode a été reprise et perfectionnée par Carl Wiggers.

L’expansion de l’énergie électrique et l’électrocution

La fin du XIXe et le début du XXe siècle, l’expansion rapide de l’énergie électrique disponible au grand public ont été suivis d’un grand nombre d’accidents impliquant une électrocution liée au courant continu engendrant une fibrillation ventriculaire.

La Consolidated Edison Electric Company de New York finance des travaux pour étudier des méthodes pour réanimer les personnes électrocutées ou frappées par la foudre. L’intelligence collective de deux médecins de l’université de Johns Hopkins : Orthello Langworthy et Donald Hooker, et de l’ingénieur électricien William Kouwenhoven. Lors de leurs recherches, ils ont appliqué des chocs électriques en courant continu et en courant alternatif sur des chiens à thorax ouvert pour provoquer et tenter d’arrêter la fibrillation ventriculaire.

Les premières réussites de la défibrillation

En 1933, ils ont réussi à interrompre une fibrillation ventriculaire chez un chien en appliquant un second choc électrique, une découverte fortuite qui a démontré le potentiel de la défibrillation électrique pour restaurer un rythme cardiaque normal.

En 1936, Ferris et ses collègues, une autre équipe composée d’ingénieurs et de cardiologues, décrient la première défibrillation à thorax fermé chez des moutons.

L’innovation en défibrillation au XXe siècle

En 1947, le chirurgien cardiothoracique Claude Beck (Ohio) opérait un garçon de 14 ans pour une déformation de la cage thoracique entrainant une faible capacité respiratoire. Lors de la suture, lorsque le cœur se mit à fibriller. Beck rouvrit immédiatement la poitrine et initia un massage cardiaque qui se poursuivit pendant 35 minutes. L’électrocardiogramme (ECG) confirma la présence d’une fibrillation ventriculaire (FV).

Beck administra alors un premier choc électrique, sans succès : la fibrillation persistait. Il injecta ensuite de l’adrénaline et de la digitaline directement dans le cœur pour tenter de stabiliser le myocarde. Après cette injection, un second choc fut délivré, permettant enfin de rétablir un rythme sinusal normal.

La défibrillation à l’échelle mondiale

Ce succès marquant entraîna l’adoption rapide de la défibrillation à l’échelle mondiale. Le défibrillateur utilisé par Beck fonctionnait grâce au courant alternatif directement prélevé sur une prise murale. Cependant, cet appareil présentait une limite importante : il ne pouvait être utilisé que sur des cœurs exposés, le réservant donc exclusivement aux salles d’opération.

Les travaux en URSS sur la défibrillation

La professeure Lina Stern, directrice de l’Institut de physiologie de la Deuxième Université de Médecine de Moscou, avait été stagiaire puis collaboratrice de Jean-Louis Prévost et Frédéric Battelli, qui découvrirent la défibrillation en 1899. Elle confia un projet de doctorat sur l’arythmogénèse et la défibrillation à Naum Gurvich, un jeune médecin de son laboratoire.

Le Défibrillateur Moderne et ses Évolutions : Un Parcours Jalonné d’Innovations

Jusqu’au début des années 1960, la défibrillation de la fibrillation ventriculaire (FV) nécessitait l’utilisation de chocs en courant alternatif (CA). Entre 1933 et 1939, Gurvich découvrit qu’un choc en CA à une fréquence de 50 à 500 Hz pouvait induire une FV. En 1939, il démontra qu’un seul choc en courant continu (CC) pouvait arrêter la FV, introduisant ainsi un concept novateur dans le domaine de la défibrillation.

En 1952, Gurvich conçut le premier défibrillateur transthoracique à courant continu disponible commercialement. L’année suivante, aux États-Unis, MacKay et Leeds rapportèrent leurs premières expériences de chocs en CC chez le chien, soulignant que cette méthode était plus efficace et plus sûre que le CA, et suggérèrent son utilisation chez l’humain.

Pour la première fois en 1952, des directives recommandèrent que chaque salle d’opération d’un grand hôpital soit équipée d’un défibrillateur. Ce premier défibrillateur à courant continu, l’ID-1-VEI, utilisait une forme d’onde monophasique qui, dix ans plus tard, serait connue sous le nom de forme d’onde de Lown.

Les Premières Avancées en Courant Continu (CC)

En 1957, le Dr Bohumil Peleška de Prague, Tchécoslovaquie, a rapporté l’utilisation de chocs électriques directs et transthoraciques en courant continu (CC) pour la défibrillation cardiaque. Cette avancée marquait une évolution significative dans les techniques de réanimation.

La Cardioversion et le Rythme Sinusal : Une Nouvelle Ère

En février 1959, les Drs Aleksandr Vishnevskii et Vladimir Tsukerman ont réalisé la première cardioversion de fibrillation auriculaire (FA) à l’aide d’un choc en CC. Le patient, souffrant de FA depuis trois ans, a retrouvé un rythme sinusal normal lors d’une chirurgie de la valve mitrale. Cette réussite a ouvert la voie à de nouvelles applications de la cardioversion.

L’Expansion de la Cardioversion Transthoracique

Poursuivant leurs travaux, en 1960, la même équipe a rapporté la première cardioversion transthoracique réussie d’arythmies auriculaires chez 20 patients en utilisant la cardioversion en CC. Cette étape a consolidé l’efficacité et la sécurité de cette technique.

L’Apparition du Défibrillateur Biphasique : Une Norme Révolutionnaire

En 1970, le Dr Naum Gurvich a introduit le premier défibrillateur transthoracique biphasique, qui est devenu la norme dans la pratique médicale soviétique à partir de cette époque, précédant ses homologues occidentaux d’au moins deux décennies. Cette innovation majeure a amélioré l’efficacité de la défibrillation.

Les Premières Défibrillations Externes chez l’Homme

Parallèlement aux avancées en CC, en 1956, le Dr Paul Zoll, du Beth Israel Hospital et de la Harvard Medical School à Boston, Massachusetts, a réalisé les premières défibrillations externes chez l’homme. Cette technique non invasive a rendu la défibrillation plus accessible.

L’Automatisation de la Défibrillation : Une Innovation Française

Peu de temps après, en 1960, alors qu’il travaillait à l’hôpital Lariboisière à Paris, France, l’ingénieur électricien et médecin Fred Zacouto a achevé la conception du premier défibrillateur/stimulateur cardiaque externe automatique. Cet appareil pouvait détecter la fibrillation ventriculaire (FV) à partir d’un électrocardiogramme (ECG) et délivrer un choc en courant alternatif (CA) avec une tension et une durée réglables, offrant la possibilité de redétecter la FV et de redélivrer un choc si nécessaire. Cette automatisation a marqué une étape cruciale dans l’évolution des défibrillateurs.

La Combinaison de la Défibrillation et de la Cardioversion : Une Approche Novatrice

Le Dr Bernard Lown a été le premier en Occident à combiner défibrillation et cardioversion avec portabilité et sécurité. Il a appliqué un choc en CA par voie transthoracique à l’aide du défibrillateur de Zoll pour mettre fin avec succès à une arythmie autre que la FV. Plus tard, le groupe de recherche Lown-Berkovits a introduit le concept de synchronisation du choc avec le complexe QRS détecté par l’ECG, inventant ainsi le terme « cardioversion ». Barouh Berkovits avait développé un défibrillateur à courant continu alors qu’il travaillait pour l’American Optical Corporation. Cette combinaison de techniques a permis une meilleure prise en charge des arythmies.

La Mobilité et la Portabilité : Des Défibrillateurs pour Tous

Ce problème a été résolu par le Dr J. Frank Pantridge qui, en collaboration avec John Geddes à l’hôpital Royal Victoria de Belfast, au Royaume-Uni, a créé la première unité mobile de soins coronariens, opérationnelle à partir du 1er janvier 1966. L’assemblage initial du défibrillateur pour cette unité mobile, composé de deux batteries de voiture, d’un onduleur statique et d’un défibrillateur American Optical, pesait 70 kg. Cette innovation a permis d’apporter les soins intensifs directement aux patients.

La Collaboration avec la NASA et le Développement de Défibrillateurs Portables

En 1971, en collaboration avec l’ingénieur biomédical John Anderson, Pantridge a développé un défibrillateur portable de 3,2 kg pour la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis. Pantridge a vigoureusement défendu son approche visant à rendre la défibrillation précoce facilement accessible partout, et ses idées ont d’abord été largement acceptées aux États-Unis. Cette collaboration a permis de miniaturiser les défibrillateurs, les rendant plus facilement transportables.

L’Émergence des Défibrillateurs Externes Portables Semi-Automatiques et Automatiques

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, John Anderson et la Dr Jennifer Adgey, membres de l’équipe de Belfast, ont été parmi les premiers à développer des défibrillateurs externes portables semi-automatiques et automatiques. Ces appareils ont progressivement été adoptés par les ambulanciers, les pompiers, les secouristes et le grand public, permettant une intervention plus rapide en cas d’arrêt cardiaque.

. L’implantation du défibrillateur cardiaque

L’Inspiration de Michel Mirowski et la Conception Initiale

Le Dr Michel Mirowski a eu l’idée d’un défibrillateur cardiaque implantable alors qu’il travaillait en Israël. Formé à l’hôpital Tel Hashomer, son mentor, le Dr Harry Heller, souffrait de tachycardie ventriculaire récurrente, traitée avec des médicaments comme la quinidine ou la procaïnamide. La mort subite de Heller en 1966 a profondément marqué Mirowski, le poussant à consacrer sa carrière à la conception d’un défibrillateur implantable.

Le Développement du Premier Prototype

En novembre 1969, Mirowski a commencé à travailler sur ce projet avec le Dr Morton Mower, un jeune cardiologue. Ensemble, ils ont produit et testé sur des chiens le premier prototype d’un défibrillateur automatique implantable. Le premier appareil pesait environ 300 grammes et a été implanté chez un patient en 1980.

Les Premières Implantations chez l’Animal et l’Homme

En janvier 1970, le Dr Claude Beck a réalisé la première implantation réussie d’un défibrillateur cardiaque chez un chien. Plus tard, en février 1980, après onze années de développement, le Dr Levi Watkins, chirurgien cardiothoracique, et le Dr Philip Reid, électrophysiologiste cardiaque, ont implanté le premier défibrillateur cardiaque interne chez un patient à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore.

La formation AFGSU 2 : indispensable pour maîtriser la défibrillation aujourd’hui

L’évolution des défibrillateurs, du simple choc électrique aux dispositifs automatiques connectés, montre à quel point la réanimation cardiaque a progressé. Pour être capable d’utiliser efficacement ces outils en situation d’urgence, la formation AFGSU 2 est aujourd’hui incontournable. Elle permet aux professionnels de santé d’acquérir les bons gestes, de se familiariser avec l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) et de renforcer leur capacité à agir rapidement face à un arrêt cardiaque. Chez QualiSanté, cette formation met l’accent sur la pratique et l’efficacité, pour que chaque intervention compte.

Conclusion : L’Avenir de la Défibrillation – Innovation et Accessibilité

L’évolution des défibrillateurs, de leurs balbutiements initiaux aux dispositifs modernes, témoigne d’une avancée technologique remarquable. L’adoption généralisée des défibrillateurs biphasiques après 2000, qu’ils soient externes ou implantables, a significativement amélioré l’efficacité de la défibrillation. Cette technologie, en inversant la polarité du courant, optimise la décharge électrique et réduit les dommages myocardiques.

Les recommandations de l’American Heart Association (AHA) soulignent l’importance de la défibrillation précoce avec des chocs de 360 joules pour les appareils monophasiques et de 200 joules pour les biphasiques, optimisant ainsi les chances de survie en cas de fibrillation ventriculaire.

Aujourd’hui, les défibrillateurs automatisés externes (DAE) légers, intelligents et faciles à utiliser sont devenus des outils indispensables pour la gestion des arrêts cardiaques. Cependant, des défis subsistent. La sensibilisation à la chaîne de survie, qui comprend la reconnaissance précoce de l’arrêt cardiaque, l’appel aux secours, le massage cardiaque et la défibrillation, reste cruciale. L’accès à des formations de qualité en gestes de premiers secours et en utilisation des DAE est également essentiel pour garantir une intervention efficace.

Les innovations futures promettent de rendre les défibrillateurs encore plus accessibles et performants. Les recherches se concentrent sur :

- L’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la détection des arythmies et personnaliser les traitements.

- La connectivité pour permettre la transmission en temps réel des données aux services d’urgence et aux professionnels de santé.

- La miniaturisation et l’amélioration de l’autonomie des dispositifs implantables.

- Le développement de défibrillateurs portables et connectés, utilisables par le grand public.

En parallèle, l’éducation du public et la formation continue des professionnels de santé demeurent des priorités pour optimiser la réponse aux urgences cardiaques.

Chez QualiSanté, nous nous engageons à fournir des formations de haute qualité en gestes et soins d’urgence en utilisant des DAE. Nos programmes visent à doter les professionnels de santé des compétences nécessaires pour prendre en charge une urgence vitale. La formation AFGSU 2 est une formation indispensable permettant de maitriser la défibrillation et la réanimation cardio-pulmonaire.

En conclusion, l’avenir de la défibrillation repose sur l’innovation technologique, l’éducation et l’accessibilité. En combinant ces éléments, nous pouvons continuer à améliorer la prise en charge des arrêts cardiaques et sauver davantage de vies.

Références

- Plaisance P, Broche C. L’utilisation des défibrillateurs semi-automatiques en France : état des lieux et perspectives en 2005. Réanimation 2005;14:707-711. Disponible sur: http://france.elsevier.com/direct/REAURG/

- Magne PLC. Épidémiologie de l’arrêt circulatoire et de la mort subite. In: 1ère édition ed. Paris: Masson; 1998. p. 3-12.

- Lévy S. La mort subite en France. Urgence Pratique 2000;41:27-9.

- Lapandry C. Historique de la défibrillation. Urgence Pratique 2000;41:910.

- Jost D, Richter F, Morell E, Rebeyrend-Colin M, Prost G, Petit P, et al. Expérience française de la défibrillation semi-automatique. JEUR 1998;11:124.

- Aubry P, Audfray V, Favriou JF, Vidal J, Volard P. La défibrillation semi-automatique en France métropolitaine, Juin 2002 : enquête auprès des services départementaux d’incendie et de secours. La Revue des SAMU 2003;25:7-11.

- Décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique modifié par le décret n° 2000-648 du 3 juillet 2000.

- Cummins RO, Ornato JP, Thies WH, Pepe PE. Improving survival from sudden cardiac arrest: the « chain of survival » concept. Circulation 1991;83:1832-47.

- Carli P, Petit P, Wilkening M, Freysz M, Gueugniaud PY, Barriot P, et al. Réanimation des arrêts cardiorespiratoires de l’adulte. Ann Fr Anesth Reanim 1994;13:876-87.

- Badart M, Cansell A, Le Hot H, Rebreyend-Colin M, Traversa R. Principes de fonctionnement du défibrillateur semi-automatique, formes d’onde de défibrillation et impulsions biphasiques, qualité de détection d’un DSA, la mémoire du DSA, défibrillation semi-automatique et sécurité d’emploi des appareils. Urgence Pratique 2000;41:49-63.

- Weaver WD, Cobb LA, Hallstrom AP, Copass MK, Ray R, Emery M, et al. Considerations for improving survival from out-of-hospital cardiac arrest. Ann Emerg Med 1996;15:1181-6.

Erik REGENT